書斎の照明選び完全ガイド!選び方のコツとおすすめ商品紹介

「書斎」という特別な空間の照明選びに、悩まれる方は多いのではないでしょうか。

部屋全体の明るさはどの程度が最適なのか、デスクでの作業に適した手元照明はどう選べばよいのか、悩みは尽きません。

照明器具は、シーリングライト・ダウンライト・デスクライトなど種類が多く、それぞれの特徴やどう使い分けるとよいのかわからず、選択に戸惑うことも多いようです。

また、書斎は読書やパソコン作業、趣味の時間など、さまざまな用途で使用する空間です。

それだけに、照明の選び方一つで作業効率や快適性が大きく変わってきます。

居心地がよく、集中力を高められる照明環境作りは、書斎作りの重要なポイントと言えるでしょう。

そこで今回は、書斎に最適な照明の選び方のポイントから照明の種類別の特徴、用途に応じた使い分け方法まで、詳しくご紹介します。

長年にわたり、さまざまな用途のお部屋をコーディネートしてきたMAYSの視点で解説します。

ぜひ参考にして、効率的な作業環境と快適で集中できる理想の書斎空間を実現してみてください。

▼書斎の照明でお悩みなら実績豊富なMAYSへ!

ただいま、30秒で申し込み可能なオンライン相談実施中

目次

書斎の照明器具の主な種類

書斎の照明器具には、天井に取り付ける物から手元に置く物まで、さまざまな種類があります。

それぞれの特徴や、書斎での使用におけるメリット・デメリットを詳しく紹介します。

シーリングライト

天井に取り付けて使用する最も一般的な照明器具で、部屋の主照明として広く使われています。

特徴

部屋全体を均一に明るく照らすことができ、光が部屋のすみずみまで行き渡るため、作業環境の基礎となります。

シンプルなデザインが多く、どんなインテリアスタイルにもマッチしやすい照明器具です。

書斎での使用におけるメリット・デメリット

全般照明に適した形状で、調光機能付きの物を選べば明るさや光色の調整も可能です。

しかし、照明器具と作業面の位置次第では、自分や周辺の家具による陰で手元が暗くなりやすい傾向があるため、デスクライトのような補助照明を併用することをおすすめします。

ペンダントライト

ペンダントライトは、天井から吊り下げるタイプの照明です。

特徴

デザイン性が高く、インテリアのアクセントとして空間を演出できるほか、光の向きや高さを調整できるため、用途に合わせた柔軟な照明環境を作り出すことができます。

書斎での使用におけるメリット・デメリット

デスク上に直接光を届けられるため、手元を明るくする位置に取り付ければ作業がしやすくなります。

また、デザイン次第では、空間を彩るアクセントアイテムとしても活用できます。

ただし、設置位置が固定されるため、レイアウト変更時には制限が生じる点に注意が必要です。

また、コードが長すぎると活動の邪魔になる可能性もあります。

コードの長さを調整できるタイプの選択や、あらかじめカット加工をするといった工夫をしてバランスのよい取り付け長さを検討してみてください。

ダウンライト

ダウンライトは、天井に埋め込んで設置する照明器具です。

特徴

天井面と同一の高さに設置されるため、すっきりとした見た目を実現できます。

光が真下に向かって集中的に照射される特徴があり、モダンな空間演出に適しています。

書斎での使用におけるメリット・デメリット

ダウンライトは、スタイリッシュな空間演出が可能です。

一方で、一度取り付けた場所から動かせないため、設置位置の自由度が低くなります。

照明器具の下方向への照射となり照射面は明るく感じるものの、天井面や壁面への反射光が少ないため、部屋全体は暗く感じることがあるかもしれません。

デスクライト

デスクライトは、机の上に直接設置して使用する照明器具です。

手元に必要な明るさを効率的に届けることができ、読書や細かい作業に最適な照明環境を作り出せます。

特徴

照射角度を調整して、作業面に必要な明るさを足してくれるため、細かい作業に適した光を得られます。

サイズ展開も多く、省スペースでも置ける物もあり、デスクの広さに応じて選べます。

書斎での使用におけるメリット・デメリット

書斎での使用においては、読書や作業に適した明るさを確保できる点が大きなメリットの一つです。

必要な場所だけを効率的に照らせるため、デスクで読み書きをする際に便利に使えます。

部屋全体を明るくする照度は確保できないので、シーリングライトやペンダントライトとの併用が必要です。

フロアライト

フロアライトは床に直接置いて使用する、背の高い照明器具です。

スタンドを支柱として、上部に照明部分が配置されています。

読書用の手元照明や、空間の雰囲気作りのための間接照明として活用できます。

特徴

設置場所を自由に変更でき、シェードの角度を変えられるタイプは本体を動かさずに光を当てる位置を調整可能です。

デザイン性の高いフロアライトは、インテリアのアクセントにもなります。

書斎での使用におけるメリット・デメリット

フロアライトは配置の自由度が高く、必要に応じて移動させられる点が大きなメリットと言えるでしょう。

また、間接照明としても活用できるため、書斎の雰囲気作りにも役立ちます。

ただし、床に直接置くタイプのため、一定のスペースを必要とする点には注意が必要です。

書斎に適した照明を選ぶときの7つのポイント

書斎の照明選びでは、全般照明から手元照明まで、さまざまな種類の照明器具のなかから最適な物を選ぶ必要があります。

ここでは、快適な書斎空間を実現するための7つの重要なポイントについて、具体的にご説明します。

それぞれのポイントを押さえることで、作業効率を高めるとともに居心地のよい理想的な照明環境を整えることができるでしょう。

ポイント1.書斎全体を照らせる全般照明を決める

書斎の照明計画において、最初に検討すべきなのは全般照明です。

書斎をどのように利用するかによって、必要な明るさや照明は変わりますが、作業を行う空間にする場合は部屋全体を明るくする照明が必要です。

シーリングライトやダウンライトといった基本照明を適切に選択し、部屋全体を均一に明るく照らし、快適な作業環境の土台を作りましょう。

これにより、書斎のどの場所でも安定した明るさを確保できます。

ポイント2.必要に応じて手元用の照明も選択する

デスクライトは、机上での細かい作業に最適な照明環境をもたらします。

光の強さと照射角度を自由に調整できるタイプの照明器具を選択すれば、書類の文字やパソコン画面が見やすくなるでしょう。

光源が直接目に入るとまぶしくて不快に感じられるため、シェードの角度で調整して快適な明るさを得られるようにしてみてください。

ポイント3.目が疲れにくい照明を選ぶ

照明環境が明るすぎても暗すぎても目が疲れやすくなるため、適切な明るさの調整が重要です。

まず、光源からの直接光は目に負担をかけてしまいます。

シェードやルーバーを使って光を拡散させることで、まぶしさを軽減しましょう。

また、明るさのムラは目の疲労の原因となるため、影の少ない均一な照明環境を整えることが大切です。

LEDライトを選ぶ際は、ちらつきの少ない製品を選択することで、より目に優しい環境を作れます。

ポイント4.調光機能付きの照明を検討する

調光機能付きの照明を選択することで、時間帯に合わせた照明環境を作ることが可能です。

朝は明るく活動的な環境に、夕方からは徐々に明るさを抑えた落ち着いた雰囲気に、そして夜間は目に優しい柔らかな光に調整してみてはいかがでしょうか。

また、パソコン作業や読書、リラックスタイムなど、その時々の作業内容に応じて最適な明るさにカスタマイズできます。

一日を通して快適な書斎空間を実現できるでしょう。

ポイント5.配置のバランスを考える

全般照明と手元照明のバランスを適切に調整することは、快適な作業環境を作る上で重要です。

また、作業スペースに影ができると目が疲れやすくなるため、照明の配置には注意してみてください。

全般照明だけでは手元が暗くなりがちなので、デスクライトをはじめとした補助照明を効果的に組み合わせます。

例えば、シーリングライトで部屋全体を均一に照らしながら、デスクライトで手元を明るく照らすことで影のない、目に優しい作業環境になるでしょう。

また、窓からの自然光の入り方も考慮し、カーテンを併用しながら、時間帯によって照明の使い方を調整する工夫も必要です。

ポイント6.実現したい書斎の雰囲気に合わせてデザインを選ぶ

照明器具のデザインは、書斎全体の雰囲気作りに大きな影響を与える要素の一つです。

書斎の空間をより魅力的に演出するために、光の色や明るさだけでなくインテリアアイテムとして空間演出も意識してみてください。

照明の形状や素材、カラーリングは、ほかの家具やインテリアアイテムとの調和も考慮しながら選びましょう。

デザイン性の高い照明器具は、それ自体がアート作品のように空間のアクセントとなり、書斎の魅力を高めることができます。

ポイント7.色温度と演色性を考慮する

照明を選ぶ際は、作業内容に合わせて適切な「色温度」を選択することも重要です。

色温度とは、光の色味を表す指標で、数値が低いほどあたたかみのある赤っぽい光に、高いほど涼しげな青白い光になります。

例えば、集中力を必要とする作業時には昼白色(4000~5000K)が適していますが、リラックスタイムには電球色(2700~3000K)がおすすめです。

また、物の色が自然に見えるよう、演色性の高い照明を選びましょう。

演色性は、光の性質を表す値で、物体の色をどの程度忠実に再現しているかを示します。

演色性の高い照明は、書籍の文字や図版、作業対象物の色をより正確に認識することができ、長時間の作業でも目の疲れを軽減できます。

書斎に適した照明の明るさと色温度は?

書斎の照明選びでポイントとなる要素のなかに、明るさと色温度が挙げられます。

そこで、ここでは、書斎での作業効率と快適性を左右する重要な要素である照明の明るさと色温度について、具体的な数値とともに詳しく解説します。

適切な明るさの目安

書斎の照明計画において、JIS(日本工業規格)では部屋全体の基準照度が定められています。

明るさの感覚は、年齢や好みなどによって個人差はありますが、データを参考にしながら適切な明るさを設定してみてください。

明るさの指標「ルクス」とは

照明の明るさを測る単位としては、「ルクス」が使われます。

これは1平方メートルあたりに1ルーメンの光束が、均等に照射されるときの明るさを1ルクスとして定義したもので、照明設計や作業環境の基準を設定する際の重要な指標となっています。

しかし、明るさを示す数値としてワット数を目安にしている方も多いのではないでしょうか。

ルクスやルーメンの考え方は、一般の方にはわかりにくいため、各メーカーが明るさの指標として「LED電球〇〇W(白熱球〇〇W相当)」のように「W(ワット)=消費電力」を記載しているケースがほとんどです。

あわせて「〇〇畳用」と推奨する部屋の広さが書かれている場合もあります。

まずは、このような各ブランド・店舗の情報をもとに選定するとよいでしょう。

作業内容別の推奨照度

書斎での作業内容に応じて、それぞれ適切と定められた以下の数値を参照してみてください。

- 読書時:750~1000ルクス → 文字をはっきりと認識できる

- パソコン作業時:300~750ルクス → 画面の視認性を確保しつつ、目の疲れを軽減できる

- 筆記作業時:500~1000ルクス → 細かい文字や図を正確に視認可能

- リラックスタイム:150~300ルクス → 柔らかな明るさで落ち着いた雰囲気を演出

適切な色温度の目安

色温度とは、光の色味を数値化したもので、単位はケルビン(K)で表されます。

数値が低いほど赤みを帯びたあたたかみのある光色となり、数値が高くなるほど青みがかった涼しげな光色になります。

・時間帯による色温度の使い分け

- 朝=昼光色:5000~6500K → 活動的になれる

- 日中=昼白色:4000~5000K → 集中力を高める

- 夜=電球色:2700~3000K →リラックスできる

・目的別の最適な色温度

- 集中作業時=昼白色 :4000~5000K→集中力を高め、目が疲れにくい

- 読書時=温白色:3000~4000K→目に優しく文字が読みやすい

- くつろぎ時=電球色:2700~3000K→リラックスできる・あたたかみがある

書斎に適したおすすめの照明をご紹介

書斎での用途に合わせた、おすすめの照明器具を4点ご紹介します。

デザイン性と機能性を兼ね備えた商品をピックアップしましたので、ぜひ書斎の照明選びの参考にしてみてください。

【シーリングライト】Glow LED-ceiling light(グロー LED シーリングライト)|ART WORK STUDIO(アートワークスタジオ)

書斎の雰囲気を自在に演出できる多機能シーリングライトです。

特筆すべきは調光調色機能で、色温度は2200Kから5000Kまで調整可能で、明るさも5%から100%まで細かく制御可能です。

リモコン操作で簡単に設定を変更でき、読書時やパソコン作業、くつろぎの時間など、さまざまなシーンに合わせて最適な照明環境を作り出せるでしょう。

【最新照明】Aladdin X2 Plus(アラジン エックス プラス)|Aladdin X(アラジン エックス)

シーリングライト一体型の画期的な3in1プロジェクターも、これからの書斎ライフにマッチした商品です。

通常の照明機能に加え、高性能プロジェクターと高音質スピーカーを搭載しています。

家庭用の引掛シーリングがあれば追加工事不要で簡単に設置でき、電源ケーブルも不要なため、すっきりとした空間を保てます。

映画やドラマの視聴はもちろん、インテリアコンテンツや親子で楽しめるコンテンツなど、多彩なコンテンツを天井から投影可能です。

書斎での映像視聴や、リラックスタイムの演出に最適な照明デバイスの一つと言えるのではないでしょうか。

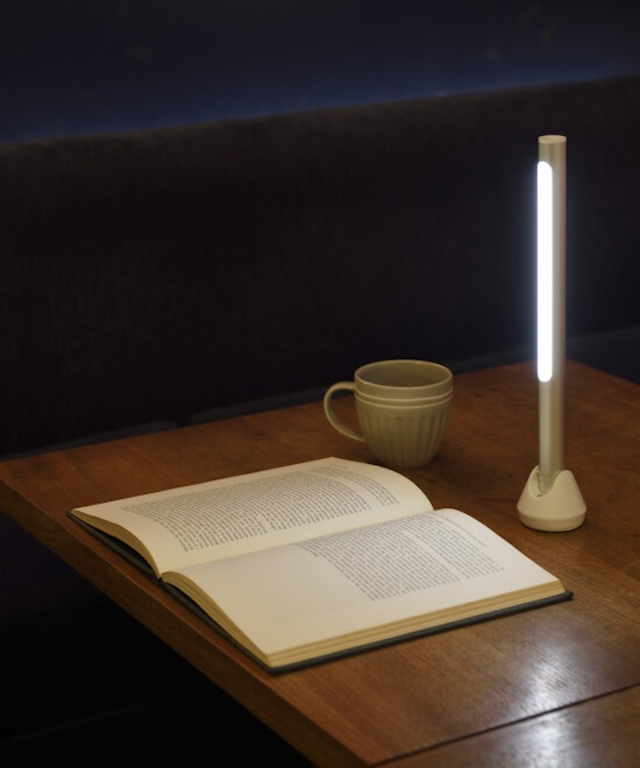

【手元照明】LEDスティックライト|BRUNO(ブルーノ)

コンパクトながら多機能な次世代型LEDライトです。

読書灯としての使用はもちろん、マグネットやフックで設置可能な常備灯として、また持ち運び可能なポータブルライトとしても活躍します。

台座を使用すればスタンドライトとしても使え、書斎での読書時や作業時に最適な手元照明としても使えます。

モバイルバッテリー機能も搭載しているため、スマートフォンの充電も可能な実用性の高いアイテムです。

停電時の非常用ライトとしても役立つため、防災対策としても一石二鳥です。

【フロアライト】PH80|Louis Poulsen(ルイスポールセン)

デンマークを代表する照明ブランド、Louis Poulsen(ルイスポールセン)の名作フロアライトPH80は、書斎に上質な雰囲気をもたらす逸品です。

乳白色のアクリル製シェードと赤いトップシェードの組み合わせが、あたたかみのある柔らかな光を演出してくれます。

ご紹介商品は、1974年にデザイナー、ポール・ヘニングセンの生誕80周年を記念して発売された特別なモデルで、対数螺旋を用いた科学的なアプローチと芸術性を両立させています。

書斎の雰囲気をぐっと高め、リラックスタイムにもぴったりな照明です。

書斎に適した照明選びでお悩みならMAYSのインテリアコーディネートサービス

書斎の照明選びに迷っていませんか?

MAYSのインテリアコーディネートサービスでは、豊富な実績と専門知識を活かし、お客様の理想的な書斎空間作りをサポートしています。

照明計画から家具の選定まで、トータルコーディネートも可能です。

MAYSのインテリアコーディネートサービスについて、詳しくご紹介しますので、ぜひご検討ください。

インテリアコーディネート実績は年間約1,000件

東京都港区を拠点に年間約1,000件ものインテリアコーディネートを手掛けており、豊富な実績と経験を活かしたプロフェッショナルなサービスを提供しています。

内見・採寸の上で間取りやインテリアテイストに適した照明をご提案

お客様の書斎スペースを実際に訪問し、詳細な採寸と空間の特徴を把握した上で、最適な照明プランを作成します。

現地を見てから提案しますので、自然光の入り方や建具の配置、壁紙や床材などの内装材とのバランスを踏まえた照明計画が可能です。

経験豊富なコーディネーターが、お客様の生活スタイルや作業内容に合わせて、効率的な動線計画を考慮しながら、快適な照明環境をデザインします。

コーディネートだけでなく国内外100社のブランドから家具の購入も可能

MAYSでは国内外100社以上のインテリアブランドを取り扱っており、照明器具の選択肢も豊富です。

そのため、お客様の予算やお好みに合わせて、幅広い商品のなかから最適な照明提案を行います。

また、照明器具だけでなく、家具やカーテン、アート作品に至るまで、書斎空間をトータルでコーディネートできます。

インテリアのお悩みはオンライン相談へ

「インテリアコーディネートの相談はハードルが高そう」「どんな相談ができるのかわからない」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、まずMAYSのオンライン相談サービスをお試しください。

ビデオ通話を通じて、経験豊富なコーディネーターに気軽にご相談いただけます。

専用ページから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひご利用ください。

>>オンライン相談の申し込みやMAYSのサービス内容詳細はこちら

>>書斎にラグを敷く魅力やメリットとは?ラグ選びのポイントも解説

>>シンプルで上質な書斎兼寝室のレイアウトやインテリアのポイントをご紹介

>>4畳の書斎は狭い?リモートワークをおしゃれで快適な書斎で実現させる方法

>>高級感と快適さを両立する書斎のインテリアコーディネートとは?

文・松田 ともみ(インテリアコーディネーター)